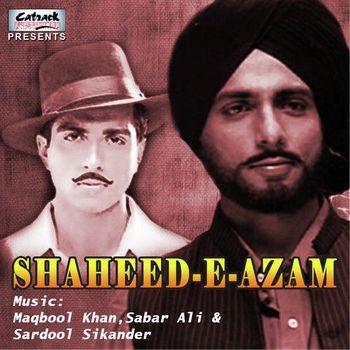

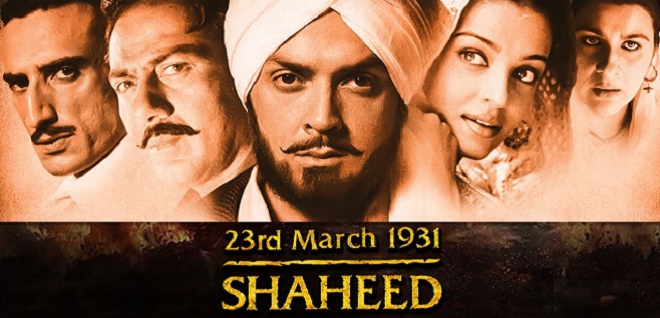

भगत सिंह पर अबतक करीब दस हिंदी फिल्में बन चुकी हैं, किन्तु उनमें से केवल सात का ही प्रदर्शन मुमकिन हो पाया। 2002 वो वर्ष था जब सबसे अधिक कुल पांच फिल्में भगत सिंह पर बनीं, जिनमें तीन ही रिलीज हुई। फिल्म ‘23 मार्च 1931-शहीद’ में निर्देशक गुड्डू धनोवा ने बोबी देओल को भगत सिंह के रुप में प्रस्तुत किया था तो सुकुमार नायर निर्देशित ‘शहीद ए आजम’ में सोनू सूद ने भगत सिंह की भूमिका निभाई थी। किन्तु सबसे प्रमाणिक कार्य जो नाटकीयता से कोसो दूर जाकर तथ्यात्मक था और अपने प्रभावी स्क्रिनप्ले, संगीत और संवाद के लिए जाना गया वह थी फिल्म ‘द लीजेन्ड ऑफ भगत सिंह’। राजकुमार संतोषी निर्देशित इस फिल्म को दो श्रेणियों में राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार प्रदान किया गया। इसी फिल्म ने अभिनेता अजय देवगन को भी ‘लकीर से हटकर’ अभिनेता के रुप में पहचान दिलाई और उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के कई खिताब भी अर्जित करवाए। बकौल अजय इस फिल्म ने उनके उपर गहरा असर छोड़ा था और इसके बाद फिल्मों के चयन में वे काफी सावधानी भी बरतने लगे।

भगत सिंह पर अबतक करीब दस हिंदी फिल्में बन चुकी हैं, किन्तु उनमें से केवल सात का ही प्रदर्शन मुमकिन हो पाया। 2002 वो वर्ष था जब सबसे अधिक कुल पांच फिल्में भगत सिंह पर बनीं, जिनमें तीन ही रिलीज हुई। फिल्म ‘23 मार्च 1931-शहीद’ में निर्देशक गुड्डू धनोवा ने बोबी देओल को भगत सिंह के रुप में प्रस्तुत किया था तो सुकुमार नायर निर्देशित ‘शहीद ए आजम’ में सोनू सूद ने भगत सिंह की भूमिका निभाई थी। किन्तु सबसे प्रमाणिक कार्य जो नाटकीयता से कोसो दूर जाकर तथ्यात्मक था और अपने प्रभावी स्क्रिनप्ले, संगीत और संवाद के लिए जाना गया वह थी फिल्म ‘द लीजेन्ड ऑफ भगत सिंह’। राजकुमार संतोषी निर्देशित इस फिल्म को दो श्रेणियों में राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार प्रदान किया गया। इसी फिल्म ने अभिनेता अजय देवगन को भी ‘लकीर से हटकर’ अभिनेता के रुप में पहचान दिलाई और उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के कई खिताब भी अर्जित करवाए। बकौल अजय इस फिल्म ने उनके उपर गहरा असर छोड़ा था और इसके बाद फिल्मों के चयन में वे काफी सावधानी भी बरतने लगे। इस प्रकार यह तीन फिल्में भी फिल्म उद्योग को यह बतलाने के लिए थी कि असल में नायक भगत सिंह जैसे क्रांतिकारी थे जो पल-पल प्रतिपल खुद को अपडेट करते रहते थे और भारत को एक विशिष्ट पहचान देने की कोशिश में लगे थे। उन्हें भी व्यावसायिकता की अंधी दौड़ में शामिल हिन्दी सिनेमा को समझने की जरूरत है। इन तीन फिल्मों के पूर्व भगत सिंह पर पाँच और फिल्म हिन्दी में बनी थी, जिनमें मनोज कुमार अभिनीत ‘शहीद’ को एक महान फिल्म कहना अतिश्योक्ति नहीं होगा। तकनीक के अभाव के बीच भी फिल्म एक नाटक या पेंटिंग की तरह दिल में उतरती है और मनोज कुमार का अभिनय और संवाद अदायगी लंबे समय तक याद किया जाएगा।

इस प्रकार यह तीन फिल्में भी फिल्म उद्योग को यह बतलाने के लिए थी कि असल में नायक भगत सिंह जैसे क्रांतिकारी थे जो पल-पल प्रतिपल खुद को अपडेट करते रहते थे और भारत को एक विशिष्ट पहचान देने की कोशिश में लगे थे। उन्हें भी व्यावसायिकता की अंधी दौड़ में शामिल हिन्दी सिनेमा को समझने की जरूरत है। इन तीन फिल्मों के पूर्व भगत सिंह पर पाँच और फिल्म हिन्दी में बनी थी, जिनमें मनोज कुमार अभिनीत ‘शहीद’ को एक महान फिल्म कहना अतिश्योक्ति नहीं होगा। तकनीक के अभाव के बीच भी फिल्म एक नाटक या पेंटिंग की तरह दिल में उतरती है और मनोज कुमार का अभिनय और संवाद अदायगी लंबे समय तक याद किया जाएगा।